最終更新日 2025年5月19日

越前市こどもの幸福条例 ~全てのこどもが幸せを実感できる社会をめざします~

PAGE-ID:12030

■越前市こどもの幸福条例に生まれ変わりました。

令和7年4月1日に越前市子ども条例は「越前市こどもの幸福条例」に生まれ変わりました。

こどもが権利の主体であることを明文化し、将来にわたり全てのこどもが幸せを実感できる社会の実現を目指します。

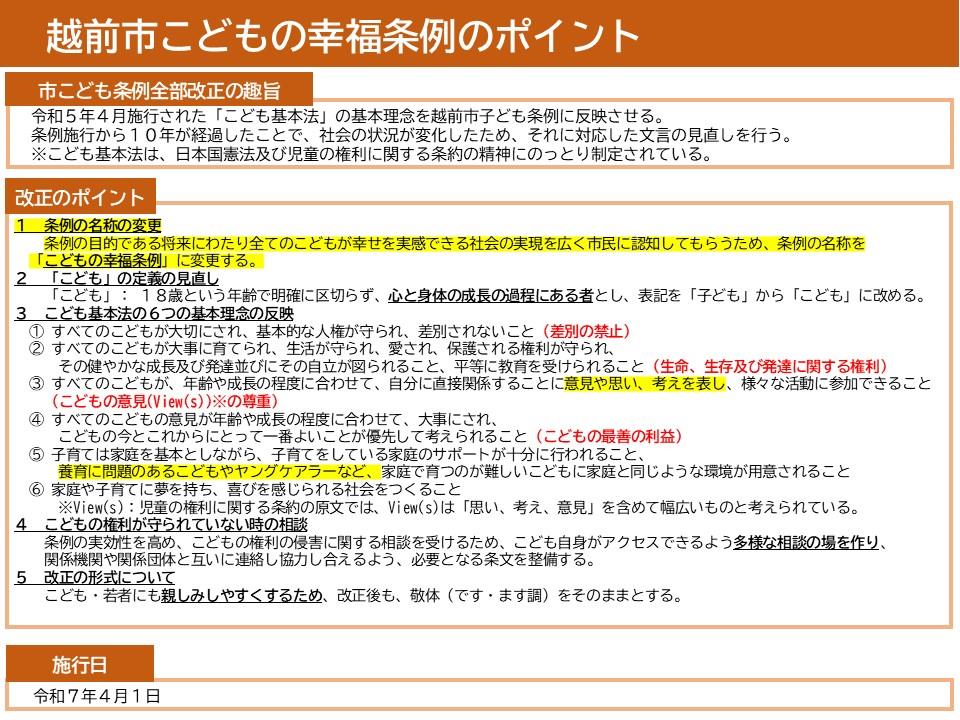

■条例のポイント

1 条例の名称の変更

条例の目的である将来にわたり全てのこどもが幸せを実感できる社会の実現を広く市民に認知してもらうため、条例の名称を「こどもの幸福条例」に変更します。

2 「こども」の定義の見直し

18歳という年齢で明確に区切らず、心と身体の成長の過程にある者とし、表記を「子ども」から「こども」に改めます。

3 こども基本法の6つの基本理念の反映

すべてのこどもが大切にされ、基本的な人権が守られ、差別されないこと

(差別の禁止)

すべてのこどもが大事に育てられ、生活が守られ、愛され、保護される権利が守られ、その健やかな成長及び発達並びにその自立が図られること、平等に教育を受けられること

(生命、生存及び発達に関する権利)

すべてのこどもが、年齢や成長の程度に合わせて、自分に直接関係することに意見や思い、考えを表し、様々な活動に参加できること

(こどもの意見(View(s))※の尊重)

すべてのこどもの意見が年齢や成長の程度に合わせて、大事にされ、こどもの今とこれからにとって一番よいことが優先して考えられること

(こどもの最善の利益)

子育ては家庭を基本としながら、子育てをしている家庭のサポートが十分に行われること、養育に問題のあるこどもやヤングケアラーなど、家庭で育つのが難しいこどもに家庭と同じような環境が用意されること

家庭や子育てに夢を持ち、喜びを感じられる社会をつくること

※View(s):児童の権利に関する条約の原文では、View(s)は「思い、考え、意見」を含めて幅広いものと考えられている。

4 こどもの権利が守られていない時の相談

条例の実効性を高め、こどもの権利の侵害に関する相談を受けるため、こども自身がアクセスできるよう多様な相談の場を作り、関係機関や関係団体と互いに連絡し協力し合えるよう、必要となる条文を整備します。

5 改正の形式について

こども・若者にも親しみしやすくするため、改正後も、敬体(です・ます調)をそのままとします。

■こども・若者の意見反映及び社会参画への取組み

令和5年4月施行の「こども基本法」の基本理念を越前市子ども条例に反映させること、また、条例施行から10年以上が経過し、社会の状況が変化していることから、条例改正に向けた取組を進めてきました。

子ども・子育て会議を中心に、こども・若者や保護者アンケート調査、こども・若者や関係団体のワークショップ、パブリックコメント募集など、広く意見聴取を行いました。

条例改正案に対するパブリックコメントやワークショップ、アンケートの意見(令和7年3月まとめ)

これからも、こども・若者が自らの意見や考え、思いを表明し、参画する機会を創出するなど、社会参加の促進に取組みます。

添付ファイル

閲覧ソフト Acrobat Reader DC