最終更新日 2024年6月12日

紙の文化博物館展 過去の特別展・企画展(平成29年度から令和2年度まで)

PAGE-ID:10028

過去の特別展・企画展(平成29年度から令和2年度まで)

紙の文化博物館企画展「和紙の里を読み解く-近世の古文書から-」

越前市今立五箇(不老・大滝・岩本・新在家・定友)は、古くから和紙の産地として知られ、上質な和紙は時の有力者たちから守られてきました。そのため、産地には織田信長や豊臣秀吉による書状などが残されています。

有力者に関する書状以外にも、和紙生産が盛んだったことを示す和紙の生産や販売について書かれた文書や、当時の村の様子を書き記した文書など、かつての産地の様子を伺い知ることのできる古文書や資料も多く、当時の産地の様子を今に伝えます。

今回の企画展では、これらの古文書を中心に当時の産地の様子をご紹介します。産地と有力者との関わりや、村の様子などを想像しながら、お楽しみください。

会期

令和3年2月10日(水曜日)から令和3年3月29日(月曜日)まで

紙の文化博物館特別展「和紙のしつらえ 壁紙と室内装飾展」

「新しい生活様式」求められ、働き方についても見直されているときだからこそ、心地の良いものに囲まれて過ごしたい。

ホッと過ごすための一つのツールとして和紙の壁紙や室内装飾品を紹介します。

会期

令和2年11月20日(金曜日)から令和3年1月18日(月曜日)まで

関連イベント

講演会「越前和紙と建築デザイン」

- 日時

令和2年12月10日(木曜日)午後1時30分から午後2時30分まで

令和2年12月12日(土曜日)午後1時30分から午後2時30分まで - 講師

杉原吉直氏((株)杉原商店代表取締役) - 会場

紙の文化博物館 別館 ※入館料別途 - 定員

20名(予約不要、超過の場合は立ち見可) - 問合先

紙の文化博物館(0778-42-0016)

表具屋さんのふすま張替え実演会

- 日時

令和2年12月12日(土曜日)午後2時30分から午後4時30分まで - 講師

丸山尚城氏(丸山表具店・表具師) - 会場

卯立の工芸館 ※入館料別途

予約不要(人数制限を行う場合があります)

越前和紙のまち今立・五箇を歩く「製紙工房と和紙ギャラリー見学」

- 日時

令和2年12月10日(木曜日)午後3時から午後4時50分ごろまで - 集合

紙の文化博物館 - 申込先

越前市観光協会 観光・匠の技案内所(電話番号.0778-24-0655)※受付時間9時から午後6時まで - 定員

20名 - 参加費

1,000円 ※12月4日(金曜日)までに電話でお申し込みください。

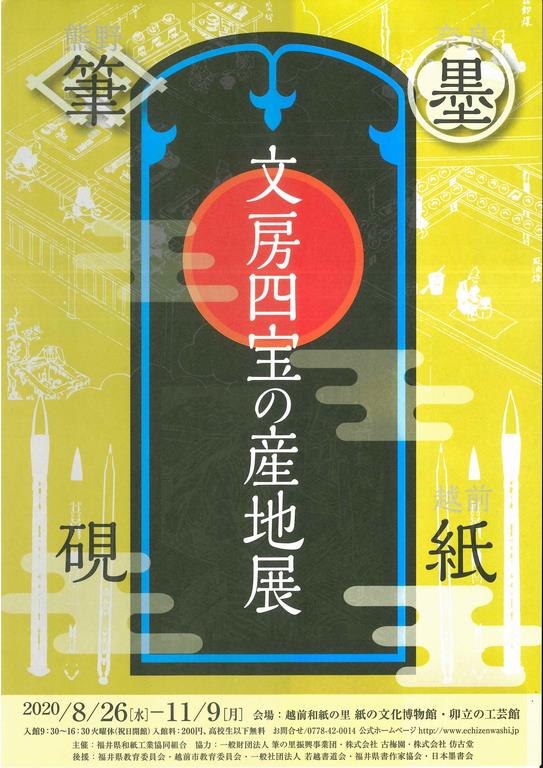

紙の文化博物館「文房四宝の産地展」

書において欠かすことのできない筆、墨、硯、紙は文房四宝と呼ばれます。

本展では、広島県熊野町の「熊野筆」と、奈良県奈良市の「奈良墨」の産地の協力を得て、長年培われてきた職人技や製造工程などをご紹介します。それぞれの材料による製品の違いや、筆と墨と和紙の相性などを感じ取っていただければ幸いです。

会期

令和2年8月26日(水曜日)から令和2年11月9日(月曜日)まで

紙の文化博物館企画展「道具が語る 越前和紙の里」

平成26年3月10日に、「越前和紙の製作用具及び製品」(2,523点)が国の重要有形民俗文化財に指定されました。本企画展では、重要文化財に指定された各漉き屋で使われてきた和紙の製作用具を通し、生産地として発展した「越前和紙の里」をご紹介します。また、和紙の里が誇る現代の名匠たちも併せてご紹介します。

新型コロナウイルスの感染拡大とともに、新しい生活様式に変わりつつある今だからこそ、原点に立ち返り、本企画展を開催します。 ぜひお楽しみください。

会期

令和2年6月17日(水曜日)から令和2年8月3日(月曜日)まで

紙の文化博物館 企画展「太政官札~由利公正の全国通用紙幣発行~」

太政官札は、日本で初めて全国的に通用する紙幣でした。

この紙幣の発行を建議したのは、福井出身で明治新政府の高官であった由利公正です。由利は、当時の政府に金・銀貨が少なかったため、太政官札を不換紙幣(金貨との交換を保証しない紙幣)として発行しました。そして、紙幣を藩や民間に貸付けることで、広く紙幣を流通させ産業を発展させようとしました。

この太政官札発行は、由利の福井藩時代での経験を基礎としています。当時の福井藩が背負っていた九十万両という莫大な借金を解消するため、由利は藩札の発行を増加させ、生糸などの生産者に融資を行うことなどで、藩の財政を黒字へと導いた実績があったのです。

これらの由利による財政政策を支えた太政官札、福井藩札の紙幣の用紙はともに越前和紙の産地で製作されました。

今回の展示では、日本で初めて全国的に通用した太政官札の発行をテーマに越前和紙の産地の資料や由利公正の政策を紹介します。

会期

令和2年2月15日(土曜日)から令和2年6月1日(月曜日)まで

- 会期中、展示替えを実施します。

- 4月4日(土曜日)から4月19日(金曜日)までは休館

紙の文化博物館 企画展「和紙の貼り箱たち」

パッケージの柄は、最初に目に入り包装されているもの印象や贈与する人の印象を決める重要な存在です。皆さんも、重厚な感じ、軽快な感じ、かしこまった感じ、手軽な感じなど色々なパッケージをご覧になったことがあるでしょう。

越前では、小間紙と呼ばれる様々な模様などを付けた和紙も漉かれていて、皆さんになじみの深い貼り箱などに使われています。

今回の展示会では、貼り紙用紙などを製作している工房に協力していただき、各工房の和紙を利用した貼り箱や包装紙などを展示しています。

和紙の素朴さや優しく温かみが伝わる雰囲気を味わってください。

会期

令和元年11月20日(水曜日)から令和2年2月3日(月曜日)まで

紙の文化博物館 特別展 「大ふすま展」

会期 令和元年9月6日(金曜日)から11月11日(月曜日) 毎週火曜休館(祝日の場合は開館)

「ゆるやかにつながる」

開ければ部屋がつながり、閉めれば別々の部屋

すき間を開ければ、人の気配を感じとれる。

開ける閉めるだけではなく、空間をゆるやかにつなぐことができるのが、ふすまの魅力です。

「和紙工房のアート」

この特別展で紹介したいのは「襖(ふすま)」。もっというと、手漉き和紙のふすま紙

越前和紙で知られる越前市今立五箇の各工房が、伝統的な模様からモダンな和室にあうデザインのふすま紙を製作しました。

和紙の質感に目を凝らしましょう。窓から差し込む光が、繊維の光沢を浮かびあがらせます。

和紙の艶やかな素材感を背景に、優美なデザインが映えるふすまをご覧ください。

(現代の名工 長田榮子氏作(出展イメージ))

見どころ

この大ふすま展は、実際に開け閉めできるふすまが40本以上。ふすまが立ち並ぶ姿は壮観です。

大ふすま展のふすま紙は、印刷や絵具ではなく、地の和紙に染色された繊維をのせてデザインされており、立体的で優しく美しい仕上がりになっています。

一点ものの手漉きのふすま紙、大紙会の5つの工房の技と優美なデザインをご覧ください。

ミニ和室も作りました。和室に入ってみて、楽しんでください。

- 会場

福井県越前市新在家町11-12 越前和紙の里 紙の文化博物館 - 主催

越前市 - 撮影協力

料亭旅館 寿屋(福井県越前市粟田部町29-41) - 展示協力

一般社団法人 日本襖振興会

関連イベント

大ふすま展 アートイベント&ツアー

ライブペインティング墨絵アーティスト 西元 祐貴

- 開催日

9月7日(土曜日) 13時半から

ライブペインティングイラストレーター・デザイナー aiMIKI

- 開催日時

10月11日(金曜日) 13時半から

10月12日(土曜日)10時から - 会場

紙の文化博物館 - 申込不要

- 入館料別途要

※混雑時入場制限有

ふすま張替え実演 東大襖クラブ

- 開催日

9月6日(金曜日)10時半から12時半、13時半から15時半

9月7日(土曜日)10時半から12時半のみ

10月12日(土曜日)13時半から15時半のみ

10月13日(日曜日) 10時半から12時半、13時半から15時半

10月14日(月・祝) 10時半から12時半、13時半から15時半 - 会場

卯立の工芸館 - 申込不要

- 入館料別途要

ふすま巡りツアー「越前和紙のまち 今立・五箇を歩く」

(一社)越前市観光協会「手仕事のまち歩き」(企画) ~大ふすま展を解説つきで見学した後、和紙の産地・今立五箇を散策しながら、見事な襖の古民家や、襖紙を漉く工房を訪れます。

- 開催日

10月12日(土曜日) 13時から17時

10月26日(土曜日) 13時から17時 - 申込先

越前市観光協会 観光・匠の技案内所

電話番号0778-24-0655

http://machiaruki.welcome-echizenshi.jp - 参加費

1,500円 - 要予約

事前の申込が必要です。

(9月1日まで)紙の文化博物館 企画展 「季節とあゆむ、くらしの中の紙 ~夏を感じる模様紙~」

2階展示室企画展

6月も半ばとなり、陽射しの強い日と雨の日が入り混じり、まとわりつくような湿気がうっとおしい季節になってきました。

さて、紙の文化博物館の展示が模様がえし、新たな企画展が始まっております。

少し前の日本人は、季節に合わせてお手紙を書く紙を選んだり、お部屋の掛け軸や室内の飾りをこまめに取り替えたりしました。

そこで今回は先人にならい、「季節とあゆむ、くらしの中の紙 ~夏を感じる模様紙~」と題しまして、夏の風物を模様にした和紙や、目に涼やかな和紙を選んで展示しました。

季節を楽しみ、過ごしやすくなるよう工夫をする、そんな昔の人達の智恵に触れてみて下さい。

そして、今回の展示は、柳瀬良三製紙所にご協力をいただきました!

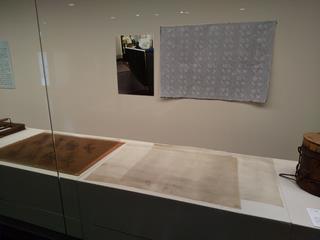

柳瀬良三製紙所は、江戸時代以来の技術やデザインを今も受け継ぎながら、いまのくらしに合うすてきな和紙を作っておられます。繊細なレースのような「落水紙」をはじめ、手漉きの模様紙を会場にたくさん展示していますので、どうぞ間近にご覧になって下さい。作業風景の写真も撮らせていただき、パネルにしましたので、展示した和紙製作用具の使い方もよくわかります!

展示室の様子。模様をつけるためのいろいろな型があります。

展示室の様子。模様をつけるためのいろいろな型があります。

1階生活提案コーナー

企画展にあわせ、「夏のくらしと和紙」をテーマに、和紙を使った室内装飾、団扇や扇子、贈り物のラッピングなどをご紹介しています。テーブルには、和紙のほか、越前焼の器や越前漆器を使った夏の食卓をしつらえてみました。

和紙、というと何か特別なものと思ってしまうかもしれませんが、気軽に生活に取り入れるヒントを受け取っていただけましたら嬉しいです。

生活提案コーナー全景

生活提案コーナー全景

夏のテーブルコーディネイト

夏のテーブルコーディネイト

夏のひと時、ぜひ紙の文化博物館で、和紙を身近に感じてみてください。

会期

令和元年6月12日(水曜日)から9月1日(日曜日)まで

紙の文化博物館 特別展 「踊る古代文字 」

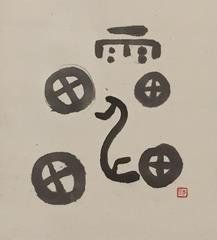

古代中国で使われていた漢字に取り組んでいる書作家、日野子雲氏の作品は、動きがあって踊っているよう。古代文字には現在の漢字とは異なる形や意味があり、じっと見るにつれ「なるほど」と納得したり、「へ~」不思議な感覚になったり。またその形は、どこかとぼけてユーモラスなものが多いです。

また福井は、漢字研究の大家故白川静博士の出身地です。日野氏は博士が漢字の成り立ちを研究して打ち立てた「白川文字学」を長年にわたり学んでいます。また、氏は筆・墨・硯・紙という「文房四宝」にも通じ、これらを駆使して繊細な墨色によるにじみやかすれの表現を追求しています。

白川文字学に心を寄せる書作家、日野子雲氏の越前和紙を使った作品展は、紙の文化博物館にまことにふさわしい企画と言えるでしょう。古典に軸足を置きながら、どこまでも自由で軽快な文字表現の世界をお楽しみ下さい。

左から、展示室風景、雷、扇面いろいろ

会期

同時開催

インスタレーション「ゆれる古代文字」

紙の文化博物館別館(本館の奥、木造の建物)には、ユーモラスな古代文字達がゆらゆら・・・。宇宙人のような「泉」や、毛虫のような「虹」がモビールになってゆれています。

展示 白川文字学紹介「白川静博士が見た風景」

福井県生涯学習・文化財課のご協力を得て、中国古代の漢字研究に生涯を捧げた、白川静博士とその文字学の世界をご紹介します。

生活提案コーナー

特別展「踊る古代文字」に合わせ、越前和紙と、書くための道具を展示。いま人気の便箋や封筒などもセレクトし、ご紹介します。

関連イベント

ワークショップ「古代文字の不思議を越前和紙に書いてみる」

- 講師

日野子雲氏 - 開催日

おとな編 4月27日(土曜日) 午後1時半から3時半まで

こども編 4月28日(日曜日) 午後1時半から3時半

「古代文字を書いて色紙に漉き込もう!」

- 講師

小谷寛幸氏((一財)毎日書道会会員) - 開催日

5月18日(土曜日) 午後1時半から3時半まで

「古代文字を書いて宝箱を作ろう!」

- 講師

小谷寛幸氏 - 開催日

5月19日(日曜日) 午後1時半から3時半まで

上記ワークショップについて

会場 卯立の工芸館(越前市新在家町9-21-2)

参加費 1,000円(材料代)

定員 20名(先着順)

申し込みは、メールで紙の文化博物館まで(museum@echizenwashi.jp)。当日必要な持ち物等は返信メールでお知らせいたします。

講演会「古代文字に見える漢字の魅力とおもしろさ」

- 講師

日野子雲氏 - 開催日

4月29日(月・祝) 午後1時半から3時まで - 会場

紙の文化博物館(別館) - 事前申込み

不要 - 参加費

無料 - HP

越前和紙の里 紙の文化博物館(http://www.echizenwashi.jp/)

紙の文化博物館 企画展 「局紙―明治生れの越前和紙 」

数ある越前和紙のなかでも、とりわけ厚手で、しっかりとした密度のある紙、名刺やカード、卒業証書などに使われる紙を、局紙(きょくし)と呼んでいます。

「局紙」の名称は、大蔵省印刷局に由来します。近代日本の紙幣用紙として明治の初めに政府主導で開発された、比較的新しい、西洋の製法を取り入れた紙です。近代国家の幕開けと共に、紙に求められる用途や性質も、今までと異なるものとなりました。越前和紙の産地では、近世以前の漉き場と比べて大規模な工場が建設され、株券や商品券、賞状等の用紙として局紙の生産が始まり、産地を代表する重要な紙となっています。

この企画展示では、越前和紙の近代化を象徴する紙である局紙とそのなりたちを、局紙を漉くためのさまざまな道具や資料の展示とともにご紹介します。

あわせて1階生活提案コーナーでは、「いま」の局紙の商品の使い方を提案しています。インテリア小物や名刺などの実物をさわることもできます。

局紙の成り立ちから「いま」までを知ることができるこの機会に、ぜひお越しください!

会期

平成31年2月6日(水曜日)から平成31年3月25日(月曜日)まで

紙の文化博物館 企画展 「冬の越前和紙」

和紙は1年を通して漉くことができますが、紙漉きに最も適した季節は冬です。寒い冬の時期は、水に粘性を与えるネリが長持ちするので、リズミカルに漉きやすくなることを職人は感覚的に知っており、この時期の紙漉きを「寒漉き」と表現することがあります。

また、冬には新年の紙業の繁栄を祈る「漉き初め式」が行われます。「漉き初め式」は、江戸時代の古文書にも記述される新年の行事ですが、越前五箇の地で昔からの伝統を受け継ぐ行事の一つで、 現在では平成10年から毎年、卯立の工芸館で行われています。

今回の展示では、冬の越前和紙をテーマに、越前五箇の「寒漉き」と「漉き初め式」を紹介してますので、ぜひお越しください。

会期

平成30年12月5日(水曜日)から平成31年1月21日(月曜日)まで

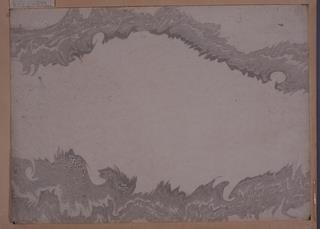

岡太神社・大瀧神社 千三百年大祭記念事業「現代かな作家と装飾料紙ー越前によみがえる平安の美」

越前和紙の漉き手たちが平安時代の装飾料紙を復元しました。ここに、5人の現代かな作家が新しい生命を吹き込み、新しい”かなの美”が生まれました。

本展覧会では、この古くて新しい美の世界を展示するとともに、平安時代から中世・近世と装飾料紙の変遷をたどれる資料や、江戸時代の越前和紙(重文、越前市所蔵)も展示しています。平安の昔から日本人が紙に投影してきた自然観や美意識を体感できます。

日本を代表する現代かな作家の作品が見られる貴重な機会ですので、ぜひお越しください。

会期

5人の現代かな作家

渡辺墨仙 昭和8年(1933年)静岡県生。平尾花笠・殿村藍田・駒井鵞静に師事。毎日書道会顧問、日本書道美術院常任顧問、かな書道作家協会副会長、書芸文化院顧問、墨佑社主宰。毎日書道顕彰(芸術部門)受賞。

高木厚人 昭和28年(1953年)千葉県生 父は書家・高木東扇 京都大学文学部卒業。杉岡華邨に師事。日展会員、臨池会理事長、読売書法会常任理事、千葉県美術会常任理事、日本書芸院副理事長、大東文化大学教授。「現代書道二十人展」出品。

黒田賢一 昭和22年(1947年)兵庫県生 姫路市役所勤務 西谷卯木に師事。昭和61年と平成2年に日展特選を受賞。平成9年には日展審査員。平成15年日展会員賞。同年兵庫県文化賞。平成21年「静寂」で日展内閣総理大臣賞。平成23年「小倉山」で芸術院賞。日本書芸院常任理事、読売書法会常任理事、日展理事 正筆会理事長、「現代書道二十人展」出品。

横山煌平 昭和16年(1941年)兵庫県生。奈良学芸大学(現奈良教育大学)特修書道科卒。京都橘大学名誉教授。深山龍洞に師事。日展評議員、読売書法会常任理事、日本書芸院副理事長、一先会理事長 「現代書道二十人展」出品。

土橋靖子 昭和31年(1956年)千葉県生。日比野五鳳・日比野光鳳に師事。東京学芸大学書道科卒業、同専攻科修了。大東文化大学特任教授、日展監事、読売書法会常任総務、日本書芸院副理事長、水穂会理事長、日本芸術院賞受賞。

復元された料紙

打雲(うちくも)山々や空にたなびく雲を藍で表現した料紙。

飛雲(とびくも)藍や紫に染めた紙の繊維を湿紙に落とし、空に浮かぶ雲のように表現した料紙。

羅紋(らもん)藍や紫に染めた紙料を網目状もしくは波紋状にしたものを、地紙の上に重ねた料紙。数百年作られなかった模様。

いろ紙(いろがみ)様々な色に染めた繊維を漉いたもの。

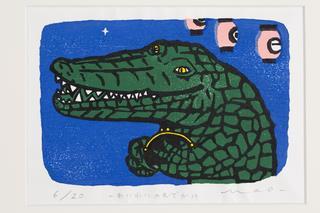

岡太神社・大瀧神社 千三百年大祭記念事業「山口マオ原画展」

「わにわにのおでかけ」表紙原画

「わにわにのおでかけ」表紙原画

かわいい? それともコワイ?!

リアルなわにがふつうのお宅で楽しく暮らす絵本『わにわに』シリーズでおなじみ、絵本作家・イラストレーター山口マオさんの展覧会が、いよいよはじまりました!!(会期:9月5日から10月8日)

マオさんの作品には越前和紙をご愛用下さっています。

マオさんの名前は知らなくとも、「わにわに知ってる!」という子どもたちはたくさんいるはず。

展示期間中、いろいろなイベントも開催します。

マオさんの絵本大好きな子ども達も、アートを楽しみたい大人達も、どうぞ紙の文化博物館にあそびに来てください!!

会期

平成30年9月5日(水曜日)から平成30年10月8日(月曜日)まで

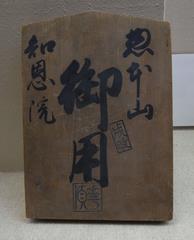

紙の文化博物館 常設展「御用紙」としての奉書紙

奉書紙はコウゾを使い、上品でふっくらとした紙肌と優美で洗練された風合いの格調ある和紙です。越前和紙の産地では、江戸時代に幕府や福井藩などへ納品するために良質なコウゾを使って奉書紙を製作しました。納められるものは、大奉書、中奉書、小奉書と寸法の異なるものだけでなく、紅色、黄色、鼠色、橙色、紺色などの色奉書や、打雲、墨流しといった装飾を施した奉書紙があります。

本展覧会では、幕府や福井藩などと奉書紙を取り引きしていたことを示す産地の古文書をはじめ、奉書紙を製作するために必要となる道具、装飾などを施した色鮮やかな奉書紙を展示し、越前奉書の素晴らしさを紹介します。また、人間国宝である九代岩野市兵衛氏の生漉奉書(コウゾ100パーセント)を実際に触ることもできます。

普段見ることのできない古文書、和紙製作道具、奉書紙を見られる貴重な機会となっておりますので、ぜひお越しください。

会期

平成30年7月25日(水曜日)から平成30年8月20日(月曜日)まで

紙の文化博物館 常設展「横山大観と越前和紙」

日本画壇に大きな足跡を残した横山大観(明治元年〔1868年〕から昭和33年〔1958年〕)は、本年で生誕150周年、没後60年の節目の年に当たります。横山大観は新しい時代の日本画を描くため、その制作に必要な紙を、越前の紙漉き職人である初代岩野平三郎(明治11年〔1878年〕から昭和35年〔1960年〕)に求めました。大観と平三郎は頻繁に手紙をやり取りし、お互いの仕事場を訪ねて、より質の良い日本画用紙をつくる努力を重ねました。

本展覧会では、横山大観の作品4点(「月明」、「初冬」、「茄子」、「朝陽」)や、大観が和紙が届くのを楽しみにしている様子が伝わる書簡をはじめ、大観と越前和紙の交流を示すゆかりの資料を展示しています。その他にも、大観も実際に使用した5.1メートル四方という巨大な和紙である岡大紙や、何人もの人で岡大紙を漉いている当時の写真も展示されています。また、岩野平三郎製紙所の紙を実際に触ることもできます。

横山大観という高名な画家の作品と直筆書簡が見られる貴重な機会です。ぜひお越しください。

会期

平成30年6月13日(水曜日)から平成30年7月16日(月曜日・祝日)まで

紙の文化博物館 特別展「大瀧神社の至宝」

岡太神社は、越前五箇の紙漉きの神である「川上御前」を祀る神社として知られています。そして同社と一体的に祀られる大瀧神社は、かつて大瀧寺と呼ばれ、白山信仰の拠点の一つとして、神と仏をともに奉り、越前の紙漉週の精神的な支柱でありました。また本年は、岡太神社・大瀧神社の千三百年大祭が行われる記念の年であります。

本展覧会では、平安時代に造られた虚空蔵菩薩坐像をはじめ、仏像や神像、古文書など、神社に伝来した数々の宝物を特別に紹介します。

普段見ることができない宝物を拝観することができる貴重な機会となっておりますので、ぜひお越しください。

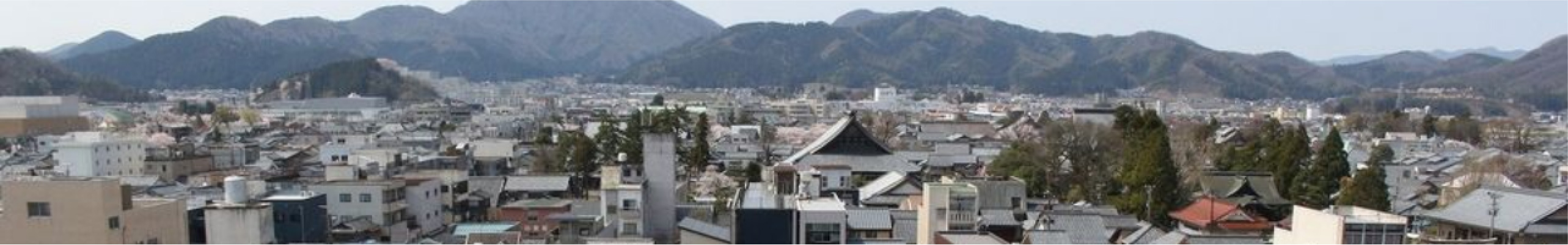

岡太神社・大瀧神社本殿及び拝殿

岡太神社・大瀧神社本殿及び拝殿

会期

平成30年4月28日(土曜日)から平成30年5月31日(木曜日)まで

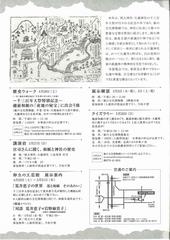

関連イベント

歴史ウォーク~千三百年大祭特別記念~越前和紙の「産地の秘宝」に出会う旅

紙の文化博物館、不老・岩本・大滝地区の工房や商店、大瀧神社などを見学後、おやつの時間もあります。

- 開催日

平成30年4月28日(土曜日) - 時間

午前9時から午後0時30分 - 参加費

1500円(入館料込) (注)事前の申込が必要です。 - 申込み

くわしくはHPをご覧ください。 - 問合せ先

http://machiaruki.welcome-echizenshi.jp

観光・匠の技案内所(越前市観光協会)電話番号0778-24-0655

展示解説

- 開催日

平成30年5月3日(木曜日・祝日) 、5月5日(土曜日・祝日) - 時間

午後1時30分から午後2時 - 会場

紙の文化博物館 2階展示室 - 参加費

無料(入館料が別途必要です) - 事前予約

不要

クイズラリー

越前和紙の里三館をめぐり、越前和紙と岡太神社・大瀧神社に関するクイズをといてみよう!!上位入賞者にはすてきな記念品が!

- 開催日

平成30年5月20日(日曜日) - 時間

午前10時から正午 - 会場

紙の文化博物館集合 - 参加費

300円(入館料が別途必要です) (注)事前の申込が必要です。 - 定員

30名 先着順、定員になり次第〆切

(注)小学生以下の方は保護者同伴にてご参加ください。 - 申込先

紙の文化博物館にメールでお申し込み下さい。 - 問合せ先

museum@echizenwashi.jp

電話番号 0778-42-0016

講演会 宮司さんに聞く、和紙と神社の歴史

- 開催日

平成30年5月27日(日曜日) - 講師

岡太神社・大瀧神社 上島晃智 宮司 - 時間

午後2時 - 会場

パピルス館2階 - 参加費

無料 - 事前予約

不要

卯立の工芸館 展示案内

- 「荒井恵子の世界 墨と和紙 そのあわい」

平成30年4月28日(土曜日)から5月31日(木曜日) - 関連イベント「対談 荒井恵子(画家)×岩野麻貴子(岩野平三郎製紙所代表取締役)」

日時 5月4日(金曜日・祝日) 午後2時から

場所 卯立の工芸館

参加費 無料(入館料が別途必要です)

予約 不要

紙の文化博物館 常設展「御紙屋加藤河内家と鳥の子紙」

産地に伝来した古文書から近世以前の加藤河内家の活躍を示す資料と、重要文化財の中から鳥の子紙の美しい作品を中心にご紹介します。

会期

平成30年3月21日(水曜日・祝日)から平成30年4月20日(金曜日)まで

紙の文化博物館特別展「和紙の真髄―越前奉書の世界―」(その二・近代編)

木版画の名品が目白押し!!

越前奉書に摺られた近代木版画の優れた作品を40点ほど展示しています。

東山魁夷、小野竹喬、吉田博など、有名画家・版画家の作品を、この機会にぜひご覧ください!!

小野竹喬「春の湖」

小野竹喬「春の湖」

会期

平成30年2月10日(土曜日)から平成30年3月12日(月曜日)まで

関連イベント

学芸員によるギャラリートーク

- 開催日

2月17日(土曜日)、 3月10日(土曜日) - 時間

午後1時30分から (30分程度) - 場所

紙の文化博物館 2階展示室 - 参加費

無料(入館料別途) - 事前予約

不要

木版画の摺り実演

木版画の〈版元〉として有名なアダチ版画研究所の専属摺師による実演を行います。有名な葛飾北斎の富嶽三十六景より「神奈川沖浪裏」を摺っていただきます。浮世絵と木版画の歴史、摺りの技法などの解説をききながら、貴重な実演をぜひご覧ください!

- 開催日

2月25日(日曜日) - 時間

午前10時30分から正午まで

午後1時30分から午後3時

(※2回行います) - 場所

紙の文化博物館別館 - 参加費

無料(入館料別途) - 事前予約

不要

対談 岩野市兵衛氏 VS 安達以乍牟氏

福井の誇る人間国宝(重要無形文化財「越前奉書」技術保持者)九代岩野市兵衛氏と、公益財団法人アダチ伝統木版画技術保存財団の理事長、安達以乍牟(いさむ)氏の対談。「市兵衛の奉書」と向き合って数十年の安達氏に、このたび特別に越前市までお越しいただきます。真剣勝負を重ねてきた職人対職人の熱い語りを紙の文化博物館で、お聞きください。

- 開催日

平成30年3月3日(土曜日) - 時間

午後1時30分から午後3時 (予定) - 場所

紙の文化博物館 別館 - 参加費

無料(入館料別途) - 事前予約

不要

同時企画 卯立の工芸館展示案内

展覧会期間中、木版画の版木・摺り見本・木版製作用具を紙の文化博物館別館で展示しています。特別展とあわせてご覧いただければ、木版画に対する理解がより深まります。

- 「和紙を愉しむ書籍展」

平成30年2月10日(土曜日)から3月4日(日曜日) - 「和紙と押し花アート with 八ッ杉千年の森」

平成30年3月10日(土曜日)から3月25日(日曜日)

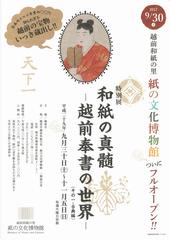

紙の文化博物館特別展「和紙の真髄-越前奉書の世界-(その一・古典編)」

日本一の紙漉きの里、越前五箇。今に至るその繁栄を築いたのは、まぎれもなく「越前奉書」であるといっていいでしょう。奉書は楮を主原料とした、白く厚みのある紙です。その風格ある肌合いは武家社会で好まれ、公文書用紙としての特別な地位を築いてゆきました。羽柴秀吉や佐々成政といった戦国武将が越前奉書を保護し、江戸時代には幕府をはじめ朝廷や大寺社に納められるなど、圧倒的な高い評価と販路を確立してゆきます。その過程を、越前五箇に残る数々の古文書や歴史資料がいきいきと物語っています。

この展覧会では、紙漉きに携わる人々の信仰と生業の支柱であった大瀧神社の伝来品や、重要文化財の和紙製作用具を合せて展示し、越前奉書の成り立ちを紹介いたします。

なぜ越前奉書が“和紙の中の和紙”たり得たのか-。その確たる証拠を、この秋、新しくなった紙の文化博物館で是非ご覧ください。

会期

平成29年9月30日(土曜日)から平成29年11月5日(日曜日)まで

関連イベント

古文書講座

- 開催日

平成29年10月14日(土曜日) 「奉書ってなんだろう」1(中世編)

平成29年10月28日(土曜日) 「奉書ってなんだろう」2(近世編) - 時間

午後2時から午後3時 - 会場

紙の文化博物館 別館 - 参加費

無料(入館料別途) - 事前予約

事前の予約が必要です。(9月20日(水曜日)より) - 申込先

越前市産業政策課 電話番号0778-22-3047

ギャラリートーク

- 開催日

9月30日(土曜日)・10月14日(土曜日)・11月5日(日曜日) - 時間

午前11時から午前11時30分 - 会場

紙の文化博物館 2階展示室 - 参加費

無料(入館料別途) - 事前予約

不要

歴史ウォーク 越前和紙のヒット商品!「越前奉書」をめぐる旅

一般社団法人越前市観光協会「手仕事のまち歩き」(企画・実施)

- 開催日

10月7日(土曜日) - 時間

午前9時30分から午後0時30分 - 会場

紙の文化博物館 2階展示室 - 参加費

1,000円 - 事前予約

事前の予約が必要です。 詳しくはhttp://machiaruki.welcome-echizenshi.jpをご覧ください。 - 申込先

観光・匠の技案内所(越前市観光協会)

電話番号0778-24-0655

卯立の工芸館 展示案内

- 「伊勢神宮・出雲大社 奇跡の両遷宮作品集 神の宮 増浦行仁写真展」

平成29年9月9日(土曜日)から10月1日 - 「紙の装い-複製本願寺三十六人集に見る料紙の美-」

平成29年10月7日(土曜日)から11月5日