最終更新日 2024年3月31日

たけふ菊人形の歴史

PAGE-ID:4245

たけふ菊人形の歴史

昭和27年に始まった「たけふ菊人形」の物語の一部をご紹介します。

はじまり

終戦後の暗い世相の時代、旧武生市も例外ではありませんでした。

そこで当時の尾崎稲穂市長(第2代)は、明るく楽しい町づくりをしようと、大阪の枚方市(ひらかたし)で菊人形が成功していることを知り、これを武生市でも開けないかと考えました。

もともと武生市は北陸随一といわれるほど菊づくりが盛んで、園芸倶楽部、秋香会といった菊づくり名人たちのグループがあり、秋には寺社の境内で自慢の菊を展示し技を競っていました。

尾崎市長は、各団体が協力し合わなければ菊人形は成功できないと考え、団結を働き掛けたことにより、昭和26年秋「武生菊花同好会」が発足し、菊人形会場に丹精を込めた菊の花を出品することになりました。

たけふ菊人形は、このような多くの市民の協力があり、昭和27年に始まりました。

創生期

西公園(現在の武生中央公園)の間借りで始まった菊人形会場は、今から見ればお粗末なものばかりでした。

波板トタン葺きの見流館、中古木材で作った芸能館、その他も仮設の物で間に合わせていました。

また菊人形会場は、水田だった場所を埋め立てて造ったため、夏になるとススキや雑草が生い茂り、この草を刈ることが年中行事でした。

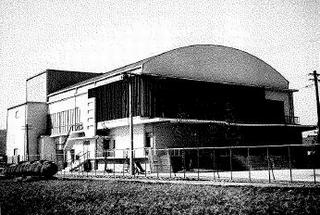

しかし、年ごとに、物産館や売店、食堂などの施設を充実させ、昭和36年に大劇場(現在の越前市文化センター中ホール)、昭和40年に第2号見流館を建設し、昭和44年には会場を約7万坪に拡張して、ほぼ現在の会場設備が整いました。

見流館と大河ドラマ

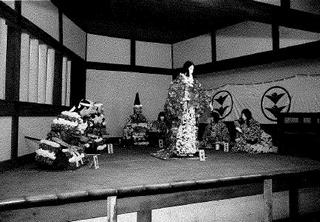

「見流館(現在の菊人形館)」では、菊師が人形の骨組みに巻ワラを編み、巧みな技で菊付けをした菊人形を展示しています。

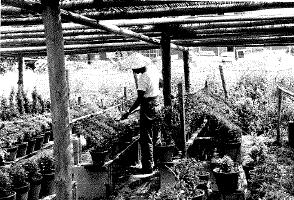

この人形用の小菊づくりが大変で、期間中必要な約3万本を、昔は会場周辺の水田を借りて、専門の園芸員が一年中苦労して栽培していました。

菊人形は、歴史上の人物やむかし話、歌舞伎の名場面などを題材にしていましたが、昭和35年(第9回)、当時の大ヒット映画「大江山酒天童子」をテーマにして、初めて全編ストーリー性がある菊人形展示をするようになりました。

昭和44年(第18回)からは、毎年新しい場面設定が創れることから、NHK大河ドラマの名場面を菊人形で見せることになり、見流館が来場者にもわかりやすくなり、NHKとのタイアップによるPR効果もあって来場者も増えたため、以後、「見流館」=「大河ドラマ」が定着しました。

「天と地と」(昭和44年)

(正面特設花壇)(平成8年)

大劇場のレビューショー

娯楽が少なかった当時、見流館と人気を二分したのが芸能館(現在の大劇場)です。

初期の頃、芸能館ではステージ上に菊人形を取り入れた場面が、上下左右から代わる代わる出てくる「段返し」という仕掛けと、幕間に漫才や歌謡ショーなどが行われ、来場者の人気を集めていました。

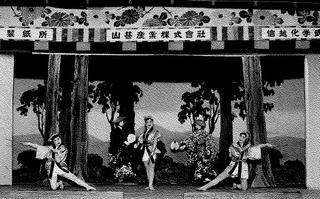

やがて段返しがなくなり、民謡踊りや剣劇、大魔術などのショーなどが行われて来ましたが、昭和42年(第16回)、SKD松竹歌劇団がレビューショーを公演すると評判となり、その後は各地の歌劇団を招いてレビューを催すようになりました。

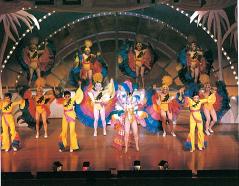

昭和55年(第29回)、OSK日本歌劇団によるレビューショーが初上演されると、そのあでやかな日舞と豪華な洋舞に観客が魅了され、出演者と観客の距離感が近いことも評判となり、以来30年間、現在もOSK日本歌劇団はたけふ菊人形で定期公演を行い、毎年華麗なステージを繰り広げています。

ある大劇場グランドレビュー

ショー(昭和40年代)

(平成3年)

楽しかった児童遊具

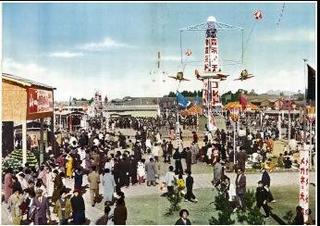

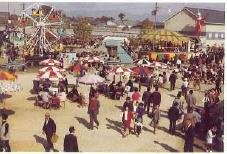

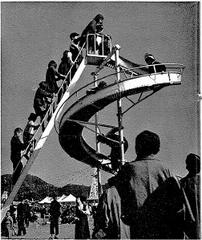

いつの時代も多くの子どもたちや若者で賑わう遊具は、開催された当初も「夢のような子供の天国 児童遊園地」と称して、ローラー式すべり台、ブランコ、シーソーといった、電気を使わないエコな遊具が子どもたちに大人気だったそうです。

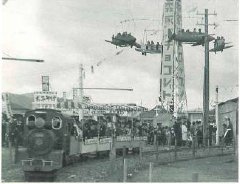

昭和30年代後半になると、チェーンタワーやムーンロケット、ゴーカートなど、機械的な遊具が主となります。

丁度お父さん世代のカメラブームもあって、この時代に市内で育った人の思い出の写真には、遊具に乗って楽しんでいる1枚が必ずあります。

昭和50年代になると、全国的な遊園地ブームもあり、菊人形でも若い人や女性にも喜んでもらえるように、観覧車やバイキング、仰天など「アトラクション」と呼ばれる遊具が次々と登場しました。

(平成3年)

宣伝活動とミス菊人形

菊人形宣伝隊は、当初の頃から、毎年9月になると「たけふ菊人形」と書かれた宣伝カーで、県内や石川、滋賀県下を巡回したり、時には福井市内をパレードしたりしました。

第3回からは福井新聞社との共催が実現し、新聞社がチャーターしたセスナ機で、宣伝ビラを撒いたこともあります。

昭和52年(第26回)、初代ミス菊人形に選ばれた三人が宣伝隊に加わるといっそう華やかさを増し、友好都市などへも宣伝キャラバン隊を出すようになりました。

ミス菊人形は、平成10年(第47回)の第19代まで続き、延93人の「菊の精」が誕生し、出向宣伝や期間中の会場コンパニオンとして活躍しました。

昭和56年、菊人形30周年を記念して、菊人形のマスコット「菊ちゃん、竹ちゃん」が登場し、テレビCMやぬいぐるみによる出向宣伝など、こちらも大活躍しました。

(昭和34年)

(昭和58年)

(昭和52年)

(平成4年)

(平成3年)

(30から34回)

菊人形を訪れた方々

天皇皇后両陛下は、皇太子時代の昭和55年(第29回)と、平成3年第40回記念の時においでになられています。

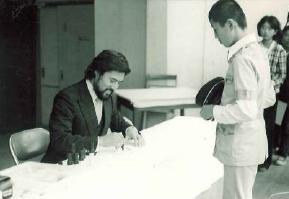

昭和50年代は、NHK大河ドラマに出演していた大物俳優が、次々に菊人形のサイン会に訪れました。

加藤剛、真野響子、多岐川祐美、江守徹、堺正章、池上季実子、松平健、永島敏行、東てる美、役所広司など豪華な顔ぶれでした。

また富士フィルム協賛の撮影会のモデルには、水沢アキ、小林麻美、岸本加世子などが訪れ、さらには野外ステージで催された福井放送の歌謡ステージでは、デビュー間もない山瀬まみやウィンクなども歌っていました。

当時のスターサインは、今は貴重なお宝かも知れません。

参考文献

たけふ菊人形40回記念誌「花が輝くとき」(PDF形式 6,563キロバイト)

今年のたけふ菊人形についてはたけふ菊人形公式ホームページをご覧ください。(新しいウィンドウで開きます)