最終更新日 2024年6月12日

越前市の伝統産業「匠の技法(わざ)」

PAGE-ID:599

越前市の伝統産業「匠の技法(わざ)」

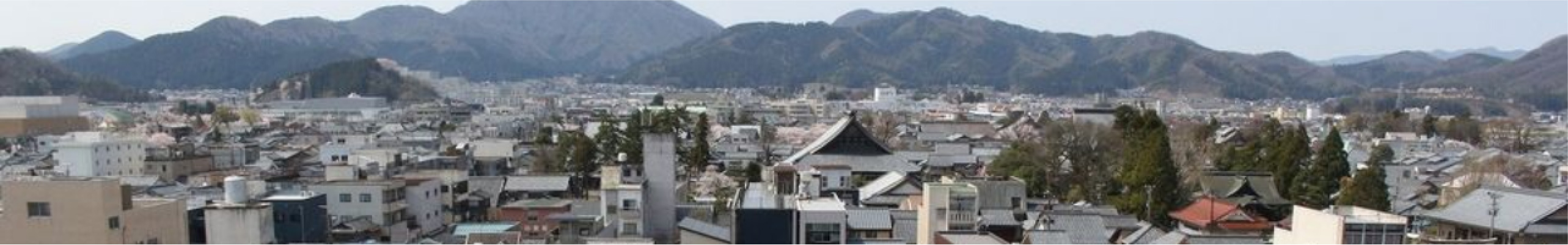

越前市は、即位1500年を迎えた継体天皇の伝承が各地に残され、また越の国の国府が置かれ、平安時代には源氏物語の作者紫式部が在住するなど、北陸地方の政治・経済・文化の中心地として栄えてきました。

越前市には、これらの歴史に裏うちされ、地域に根づいて脈々と受け継がれてきた伝統産業として、国の伝統的工芸品に指定されている「越前和紙」「越前打刃物」「越前箪笥」があります。

市では、これらの産業の伝統技術・技法の継承と、後継者育成事業などを促進するとともに、業界団体などが行う新商品開発・需要開拓・展示会開催などの事業を支援しています。

越前和紙(国指定伝統的工芸品)

美しい姫によって紙漉きの技術を伝えられた人々は、清らかな水と厳しい冬の寒気の中で美しい和紙を漉き続けてきました。

楮・三椏・雁皮・麻等を原料とし、「越前奉書」をはじめ襖紙・小間紙・卒業証書など多種多様の和紙を生産しております。その技術は、横山大観やピカソなどの芸術家からも熱烈に支持されるなど、まさに日本一の揺るぎない地位を占めた和紙の里です。

越前打刃物(国指定伝統的工芸品)

日本古来の火づくり鍛造技術、手仕上げという工程を守り続けているのが越前打刃物です。

約700年の歴史を持ち、刃物産地として、全国で初めて国の伝統的工芸品の指定(昭和54年)を受けました。

越前打刃物独特の「二枚広げ」や「廻し鋼着け」という技法を使い、切れ味鋭い包丁や刈込はさみ、鎌を作っています。

越前打刃物は、ヨーロッパ・米国を中心に人気が高く、生産量の半分以上を輸出するまでになりました。

越前箪笥(国指定伝統的工芸品)

越前市には「タンス町」があるほど家具・建具の製造販売が盛んです。

幕末から明治初期にかけて多くの指物師(さしものし)が活躍し、明治末期から大正初期頃、製造業といわれる企業体制が成立したといわれています。

今なお「木のぬくもり」「手づくり」「本物のよさ」を基本に伝統技術・技法を受け継ぐ一方、新商品の開発も行っています。

平成25年12月に「越前箪笥」は国指定伝統的工芸品になりました。